「排水溝の臭いが気になる」「排水口の流れが悪くなってきた」…そんな水回りのトラブル、自分で解決できたら嬉しいですよね? この記事では、排水溝と排水口の構造から、つまりや臭いの原因、そして具体的な掃除方法まで、詳しく解説します。写真付きで分かりやすく、DIYでの修理方法や予防策もご紹介。快適な水回りを実現し、毎日の生活をもっと気持ちよくしましょう。

1. 排水溝と排水口の違いとは?

排水溝とは

排水溝とは、キッチン、浴室、洗面所など、様々な場所で使用された水を、最終的に下水道へと流すための管や設備全体のことを指します。多くの場合、排水管、排水トラップ、そしてそれらを繋ぐための部品などで構成されています。

排水口とは

一方、排水口は、排水溝の一部であり、水を排水するための入り口となる部分を指します。具体的には、シンクや浴槽の底にある穴や、床に設置された排水口のことです。排水口は、ゴミや異物が排水管に流れ込むのを防ぐためのフィルターや、臭いを防ぐためのトラップといった重要な役割も担っています。

それぞれの役割と設置場所

排水溝は、建物全体の排水システムを構成する重要な要素であり、各家庭の生活排水を安全に処理するために不可欠です。キッチン、浴室、洗面所、洗濯機置き場など、水を使用する様々な場所に設置されています。それぞれの場所で、排水口から排水が始まり、排水管を通って最終的に下水道へと流れていきます。

排水口は、排水溝の入り口として、排水をスムーズに開始させる役割を担っています。また、排水口には、髪の毛や食べかすなどの異物をキャッチするストレーナー(ゴミ受け)や、悪臭や害虫の侵入を防ぐためのトラップが設置されていることが一般的です。

2. 各場所の排水口の構造を理解しよう

2-1. キッチン

キッチンの排水口は、食べかすや油汚れが直接排水管に流れ込むのを防ぐために、いくつかの工夫がされています。主な構造と役割を見ていきましょう。

- ストレーナー(ゴミ受け): 排水口の入り口に設置されており、食べかすや野菜くずなどの大きなゴミをキャッチします。これにより、排水管の詰まりを予防します。ストレーナーは、ステンレス製やプラスチック製などがあり、取り外して清掃できます。

- 排水トラップ: 排水口の下に設置されており、常に一定量の水を溜めて封水層を形成します。この封水層は、下水からの悪臭や害虫の侵入を防ぐ重要な役割を果たします。

- 排水ホース: 排水トラップと排水管を繋ぐホースです。排水された水は、このホースを通って排水管へと流れていきます。

これらの部品が連携して、キッチンの排水をスムーズに行い、清潔な状態を保っています。

2-2. 浴室

浴室の排水口は、髪の毛や石鹸カスが主な詰まりの原因となるため、それらを取り除くための構造になっています。主な構造と役割は以下の通りです。

- ヘアキャッチャー: 排水口の上に設置されており、髪の毛を効果的にキャッチします。細かい網目状になっており、髪の毛以外の異物も防ぐことができます。定期的に清掃することが重要です。

- 排水トラップ: 浴室にも排水トラップが設置されており、キッチントラップと同様に、悪臭や害虫の侵入を防ぎます。また、排水口からの水の逆流も防ぐ役割があります。

- 排水管: 排水トラップから排水された水は、排水管を通って下水へと流れていきます。

浴室の排水口は、髪の毛の詰まりやすさを考慮した構造になっており、こまめな清掃が求められます。

2-3. 洗面所

洗面所の排水口は、髪の毛や整髪料、石鹸カスなどが詰まりの原因になりやすい場所です。キッチンの排水口や浴室と同様に、排水トラップが設置されています。主な構造と役割を見ていきましょう。

- ストレーナー(ゴミ受け): 排水口に設置されており、髪の毛や小さなゴミをキャッチします。洗面台の種類によっては、ストレーナーの形状が異なります。

- 排水トラップ: 洗面所にも排水トラップが設置されており、悪臭や害虫の侵入を防ぎます。洗面台下の収納スペースに隠されていることが多いです。

- 排水管: 排水トラップを通った水は、排水管を通って下水へと流れていきます。

洗面所は、ヘアケア用品や化粧品などの使用により、排水口が詰まりやすい環境です。定期的な清掃と、適切なメンテナンスが重要になります。

3. 排水溝・排水口のつまりの原因

排水溝や排水口のつまりは、日々の生活の中で誰もが経験する可能性のあるトラブルです。つまりの原因を理解することで、適切な対策を講じることができ、日々の生活を快適に保つことができます。

3-1. 髪の毛

髪の毛は、排水溝や排水口のつまりの最も一般的な原因の一つです。お風呂場や洗面所など、髪の毛が流れ込みやすい場所で特に多く見られます。髪の毛は絡まりやすく、他のゴミと一緒になって排水管を塞いでしまうことがあります。特に、長い髪の毛や抜け毛が多い場合は注意が必要です。

3-2. 油汚れ

キッチンで発生する油汚れも、排水溝のつまりの大きな原因です。調理で使用した油や、食べかすに含まれる油分が排水管に付着し、蓄積することでつまりを引き起こします。油汚れは、他のゴミを吸着しやすく、時間の経過とともに固まってしまうため、厄介な問題となります。こまめな対策が必要です。

3-3. 石鹸カス

石鹸カスも、排水溝のつまりの原因となります。石鹸カスは、水道水に含まれるミネラル分と石鹸成分が反応して発生するもので、排水管に付着し蓄積することでつまりを引き起こします。特に、固形石鹸を使用している場合や、水質によっては石鹸カスが発生しやすくなります。石鹸カスは、油汚れと同様に、他のゴミを絡めやすく、つまりを悪化させる要因となります。

4. つまりの症状別対処法

排水溝や排水口のつまりは、様々な原因によって発生し、その症状も異なります。軽度のつまりから重度のつまりまで、それぞれの症状に適した対処法を理解しておくことで、自分で問題を解決できる可能性が高まります。ここでは、つまりの症状別に、ラバーカップ、パイプクリーナー、ワイヤーブラシを使った対処法を詳しく解説します。

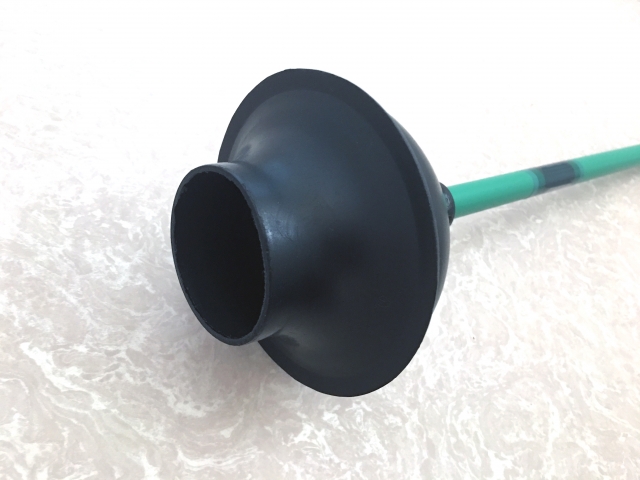

4-1. 軽度のつまり:ラバーカップ

軽度のつまりは、排水の流れが少し悪くなった程度で、まだ水が完全に止まっていない状態です。この場合は、ラバーカップ(スッポン)が有効な手段となります。ラバーカップは、排水口に密着させて圧力をかけることで、詰まりの原因を剥がしたり、移動させたりする効果があります。

ラバーカップを使用する際の注意点と手順は以下の通りです。

- 準備: ラバーカップと、お湯(40~50℃程度)を用意します。熱湯は、排水管を傷める可能性があるので使用を避けてください。

- 排水口の確認: 排水口にゴミ受けなどがある場合は、取り外しておきます。

- 密着させる: ラバーカップのカップ部分を、排水口にしっかりと密着させます。カップと排水口の間に隙間ができないように注意してください。

- 加圧と吸引: ラバーカップを排水口に押し付け、勢いよく引き上げます。これを数回繰り返します。この時、力を入れすぎると、排水管を傷つける可能性があるので注意しましょう。

- 効果の確認: 水を流してみて、流れが改善されたか確認します。一度で改善しない場合は、数回繰り返します。

ラバーカップは、軽度のつまりには非常に効果的ですが、重度のつまりには効果がない場合があります。また、無理に力を加えると、排水管を破損させてしまう可能性もあるため、注意が必要です。

4-2. 中程度のつまり:パイプクリーナー

中程度のつまりは、排水の流れがかなり悪くなったり、水が溜まりやすくなったりする状態です。この場合は、パイプクリーナーが有効な手段となります。パイプクリーナーは、液体やジェル状の薬剤で、排水管内の汚れを分解して、つまりを解消します。市販のパイプクリーナーには、様々な種類があり、用途に合わせて選ぶことができます。

パイプクリーナーを使用する際の注意点と手順は以下の通りです。

- 換気: パイプクリーナーを使用する際は、必ず換気を行いましょう。薬剤によっては、刺激臭が発生することがあります。

- 使用方法の確認: パイプクリーナーの使用方法をよく読んで、指示に従って使用してください。製品によって、使用量や放置時間が異なります。

- 薬剤の投入: 排水口に、パイプクリーナーを適切な量だけ注ぎます。薬剤が飛び散らないように、ゆっくりと注ぎましょう。

- 放置: 製品に記載されている時間、薬剤を放置します。放置時間が長すぎると、排水管を傷める可能性があるので注意してください。

- 水で洗い流す: 放置時間が経過したら、大量の水で薬剤を洗い流します。薬剤が完全に流れ落ちるまで、水を流し続けましょう。

パイプクリーナーは、髪の毛や石鹸カス、油汚れなど、様々なつまりの原因に効果があります。ただし、強力な薬剤を使用するため、使用方法を間違えると、排水管を傷つけたり、人体に悪影響を及ぼす可能性があります。使用する際は、換気を十分に行い、ゴム手袋や保護メガネを着用するなど、安全に配慮しましょう。

4-3. 重度のつまり:ワイヤーブラシ

重度のつまりは、排水が完全に止まってしまったり、水が全く流れなくなったりする状態です。この場合は、ラバーカップやパイプクリーナーでは効果がないことが多く、ワイヤーブラシが有効な手段となります。ワイヤーブラシは、細いワイヤーを束ねて作られており、排水管の中に入れて、詰まりの原因を直接かき出すことができます。

ワイヤーブラシを使用する際の注意点と手順は以下の通りです。

- 準備: ワイヤーブラシと、ゴム手袋を用意します。

- 排水口の確認: 排水口のゴミ受けやトラップを取り外します。トラップを取り外す際は、水がこぼれないように注意してください。

- ワイヤーブラシの挿入: ワイヤーブラシを、排水管の中にゆっくりと挿入していきます。詰まりの原因に当たったら、ワイヤーブラシを回転させたり、前後に動かしたりして、詰まりをほぐします。

- 異物の除去: 詰まりがほぐれたら、ワイヤーブラシを引き抜き、付着した異物を取り除きます。必要に応じて、この作業を繰り返します。

- 水で確認: 水を流してみて、流れが改善されたか確認します。改善されない場合は、再度ワイヤーブラシを使用するか、業者に依頼することを検討しましょう。

ワイヤーブラシは、つまりの原因を直接除去できるため、非常に効果的な手段です。ただし、排水管を傷つけないように、慎重に作業を行う必要があります。また、ワイヤーブラシを使用しても改善しない場合は、専門業者に依頼することを検討しましょう。

5. 臭いの原因と対策

排水溝や排水口から発生する嫌な臭いは、多くの方が悩む問題です。この臭いの原因を理解し、適切な対策を講じることで、快適な水回りを実現できます。

5-1. 臭いの原因

排水溝や排水口の臭いの主な原因は、以下の通りです。

- 有機物の腐敗: 排水溝に溜まった食べかす、髪の毛、石鹸カスなどの有機物が、バクテリアによって分解される際に悪臭が発生します。この腐敗臭は、排水溝の臭いの最も一般的な原因です。

- カビの繁殖: 排水溝内部は湿気が多く、カビが繁殖しやすい環境です。カビは独特の臭いを発生させ、排水溝の臭いを悪化させます。

- 排水トラップの異常: 排水トラップは、下水からの臭いを防ぐための重要な役割を果たしていますが、何らかの原因で機能しなくなると、悪臭が室内に逆流することがあります。

- 配管の劣化: 配管が古くなると、内部に汚れが蓄積しやすくなり、そこから臭いが発生することがあります。また、配管の破損や隙間からも臭いが漏れ出すことがあります。

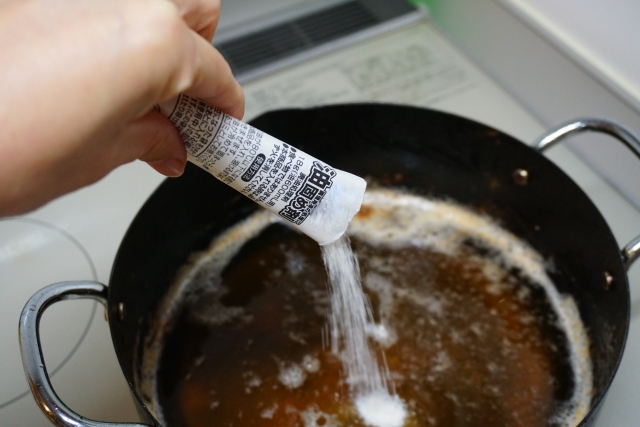

5-2. 重曹とクエン酸を使った掃除方法

重曹とクエン酸は、環境に優しく、安全に使える掃除アイテムとして人気があります。排水溝の臭い対策にも効果的です。重曹とクエン酸を使った掃除方法を試してみましょう。

- 重曹を排水口にまく: 排水口に重曹を大さじ2〜3杯程度入れます。

- クエン酸をまく: その上から、クエン酸を大さじ1杯程度まきます。クエン酸がない場合は、お酢でも代用できます。

- お湯を注ぐ: 40〜50℃程度のお湯をコップ1〜2杯程度注ぎます。熱湯は、排水管を傷める可能性があるので避けてください。

- 発泡させる: 重曹とクエン酸が反応して、シュワシュワと発泡します。この発泡作用で、排水管内の汚れを浮かび上がらせます。

- 30分〜1時間放置: 30分〜1時間程度放置します。汚れがひどい場合は、一晩放置しても構いません。

- 水で洗い流す: 最後に、大量の水で洗い流します。排水管に付着した汚れを完全に洗い流すようにしましょう。

この方法は、排水溝の軽い臭い、汚れに効果的です。定期的に行うことで、臭いの発生を予防できます。

5-3. 換気と消臭剤

排水溝の臭い対策として、換気と消臭剤の使用も有効です。

- 換気: 換気をすることで、室内の臭いを外に追い出し、空気を入れ替えることができます。換気扇を回したり、窓を開けたりして、定期的に換気を行いましょう。特に、掃除後や臭いが気になるときは、積極的に換気を行うようにしてください。

- 消臭剤: 市販の消臭剤を使用するのも効果的です。排水溝用の消臭剤や、置き型の消臭剤など、様々な種類があります。消臭剤は、臭いをマスキングしたり、臭いの原因物質を分解したりする効果があります。消臭剤を使用する際は、製品の説明をよく読んで、正しく使用してください。また、消臭剤の種類によっては、排水管を傷める可能性があるので注意が必要です。

換気と消臭剤を併用することで、より効果的に臭い対策を行うことができます。

6. DIYでできる修理と、業者に依頼すべきケース

DIYで修理できる範囲

排水溝や排水口のトラブルの中には、自分で修理できるものも多くあります。DIYで修理できる範囲を知っておけば、費用を抑えられ、気軽に問題を解決できるでしょう。

- 軽度のつまり: ラバーカップやパイプクリーナーで対応できる軽度のつまりは、DIYで解決可能です。ラバーカップは、排水口に密着させて圧力をかけることで、詰まりの原因を剥がしたり、移動させたりします。パイプクリーナーは、薬剤で汚れを分解して、つまりを解消します。

- 部品の交換: 排水口のストレーナーや、排水トラップの部品が破損した場合、部品を交換することで修理できます。ホームセンターやネット通販で、必要な部品を購入できます。

DIY修理を行う際は、必ず安全に配慮し、手順を守って作業してください。また、無理な場合は、専門業者に依頼しましょう。

業者に依頼すべきケース

DIYでは対応できない、またはDIYでの修理が難しいケースもあります。そのような場合は、専門業者に依頼することが賢明です。無理に自分で修理しようとすると、事態を悪化させたり、高額な修理費用が発生したりする可能性があります。

- 重度のつまり: ラバーカップやパイプクリーナーで解消できない、重度のつまりは、専門業者に依頼しましょう。ワイヤーブラシを使用しても改善しない場合も、業者に相談してください。

- 配管の破損: 排水管が破損している場合は、専門的な知識と技術が必要になります。自分で修理しようとせず、業者に依頼しましょう。

- 悪臭がひどい場合: 臭いの原因が特定できない場合や、悪臭がひどい場合は、専門業者に依頼して原因を特定し、適切な対策を講じてもらいましょう。

- 高圧洗浄が必要な場合: 排水管の内部を高圧洗浄する必要がある場合は、専門の業者に依頼しましょう。高圧洗浄は、専門的な機材と技術が必要となります。

業者選びのポイント

専門業者に依頼する場合、信頼できる業者を選ぶことが重要です。以下の点に注意して、業者を選びましょう。

- 実績と評判: 業者の実績や、インターネット上の評判を確認しましょう。口コミやレビューを参考に、信頼できる業者を選びましょう。

- 料金体系: 見積もりを複数社から取り、料金体系を比較検討しましょう。追加料金が発生する場合があるかどうかも確認しておきましょう。

- 対応の良さ: 業者の対応が丁寧で、質問に的確に答えてくれるかを確認しましょう。親身になって相談に乗ってくれる業者を選びましょう。

- 保証: 修理後の保証がある業者を選びましょう。万が一、修理後に問題が発生した場合でも、保証があれば安心です。

費用相場

DIYと業者依頼では、費用が大きく異なります。それぞれの費用相場を把握しておきましょう。

- DIY: ラバーカップやパイプクリーナーなどの費用は、数百円から数千円程度です。部品交換が必要な場合は、部品代がかかります。

- 業者依頼: つまりの除去は、5,000円~20,000円程度が相場です。高圧洗浄や、配管の修理が必要な場合は、費用が高くなる可能性があります。見積もりを複数社から取り、費用を比較検討しましょう。

費用だけでなく、修理の内容や、業者の対応なども考慮して、最適な選択をしましょう。

7. 定期的なメンテナンスと予防策

排水溝や排水口のトラブルを避けるためには、日々のメンテナンスと予防策が非常に重要です。ここでは、簡単にできる定期的なメンテナンス方法と、日々の生活の中で実践できる予防策をご紹介します。

排水溝ネットの使用

排水溝ネットは、髪の毛や小さなゴミが排水口に流れ込むのを防ぐための便利なアイテムです。キッチン、浴室、洗面所など、様々な場所の排水口で使用できます。排水溝ネットを使用することで、排水管の詰まりを大幅に予防できます。

- キッチンの場合: 三角コーナーや、排水口に取り付けるタイプのネットがあります。食べかすや野菜くずなどのゴミをキャッチし、排水管への流入を防ぎます。定期的に交換することが大切です。

- 浴室の場合: ヘアキャッチャーに取り付けるネットが一般的です。髪の毛を効果的にキャッチし、排水口の詰まりを予防します。こちらも、定期的な交換が必要です。

- 洗面所の場合: 洗面台の排水口に取り付けるタイプのネットがあります。髪の毛や石鹸カスなどをキャッチします。定期的に交換することで、排水口のつまりを予防できます。

排水溝ネットは、100円ショップなどでも手軽に購入できます。こまめな交換を心がけ、排水溝の清潔さを保ちましょう。

油汚れ対策

キッチンで発生する油汚れは、排水溝のつまりの大きな原因の一つです。油汚れを放置すると、排水管に付着し、蓄積してつまりを引き起こします。油汚れ対策として、以下の方法を実践しましょう。

- 油を直接流さない: 揚げ物などで使用した油は、絶対に排水口に流さないようにしましょう。油は、冷えると固まりやすく、排水管に付着してつまりの原因となります。廃油処理剤を使用したり、牛乳パックや古紙に吸わせて可燃ごみとして処理しましょう。

- 食器の油汚れを落とす: 食器についた油汚れは、洗剤で洗う前に、キッチンペーパーなどで拭き取っておきましょう。これにより、排水口に流れ込む油の量を減らすことができます。

- 油汚れ専用洗剤の使用: 油汚れがひどい場合は、油汚れ専用の洗剤を使用しましょう。洗剤の種類によっては、排水管の内部の油汚れを分解する効果があります。

日々の調理の中で、油汚れ対策を意識することで、排水溝のつまりを予防できます。

定期的な掃除

定期的な掃除は、排水溝や排水口のトラブルを未然に防ぐために不可欠です。月に一度、または月に数回など、定期的に掃除を行いましょう。掃除方法としては、以下の方法がおすすめです。

- 重曹とクエン酸を使用する: 重曹とクエン酸を混ぜて排水口に流し込み、発泡させて汚れを落とす方法です。環境にも優しく、手軽にできます。やり方は、重曹を排水口にまき、その上からクエン酸をまき、お湯を注ぎます。発泡したら、しばらく置いてから水で洗い流します。

- パイプクリーナーを使用する: 市販のパイプクリーナーを使用するのも効果的です。ただし、使用方法をよく読んで、正しく使用しましょう。換気を十分に行い、ゴム手袋や保護メガネを着用するなど、安全に配慮して作業してください。

- ワイヤーブラシを使用する: 排水口の奥の方の汚れが気になる場合は、ワイヤーブラシを使用してみましょう。排水管を傷つけないように、慎重に作業することが大切です。

定期的な掃除を行うことで、排水溝や排水口の清潔さを保ち、トラブルを未然に防ぐことができます。

8. まとめ:快適な水回りのために

排水溝と排水口のトラブルは、日々の生活における小さな悩みですが、適切な知識と対策があれば、自分で解決できます。

この記事では、排水溝と排水口の違いから始まり、それぞれの構造、つまりの原因、症状別の対処法、臭い対策、DIYでの修理方法、業者に依頼すべきケース、そして日々のメンテナンスと予防策まで、幅広く解説しました。

快適な水回りを実現するためには、定期的な掃除と予防策が不可欠です。 排水溝ネットの使用や油汚れ対策を実践し、定期的な掃除を習慣にすることで、トラブルを未然に防ぎ、清潔で快適な環境を維持できます。

この記事が、あなたの水回りの悩みを解決し、快適な毎日を送るための一助となれば幸いです。ぜひ、今日からできることから始めて、快適な水回りを実現してください。